記者 劉邠如/綜合報導

隨著「普發現金1萬元」陸續入帳,先前倡議增設「拒領選項」卻遭行政院否決的釋昭慧法師,再度在臉書發文表達不滿。她批評政府以自動入帳、免登記的方式,將款項直接匯入約463萬名特定對象帳戶,是對拒領者的「無禮冒犯」。她擔心這樣的政策會讓臺灣人被貼上「就是愛錢」的標籤,憂心一旦全民習慣以金錢衡量政府善意,政客便會競相撒幣,導致國家紀律崩解、世代負擔加重,甚至讓境外勢力誤以為「只要出錢就能收買臺灣」。

釋昭慧表示,現階段整體經濟氛圍,與疫情期間政府期盼刺激買氣的狀況不同,「沒有什麼太大的必要必須要去刺激買氣」。若財政許可,應優先加強定向補助,例如這陣子颱風受災戶與弱勢照顧,「特別給予他們一些待遇我覺得是比較好的」。她指出,從烏克蘭戰事可見世界局勢仍充滿不穩定性,台灣應更小心,儲備更多財政資源以備變局。她並強調,若國庫能累積越多的資源,也能強化財政韌性,足以隨時應變;此外,台灣仍有國債,債務留得越多,對後代越不利。

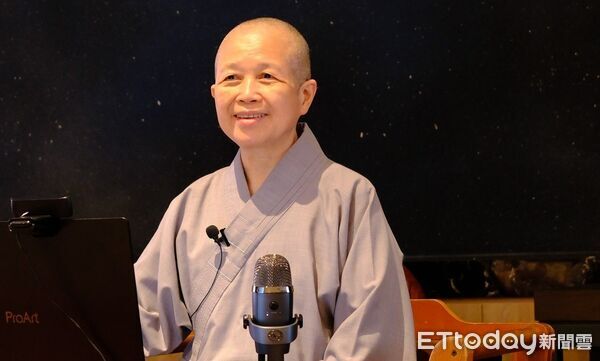

▲釋昭慧認為政客爭先大撒幣非人民之福,且讓台灣人被認為「很愛錢」,這並非好事。(圖/引自釋昭慧臉書)

釋昭慧強調,她並不把「愛錢」視為原罪,但這樣的政策恐讓臺灣人被貼上「很愛錢」的標籤。她表示,「君子愛財,取之有道」,愛錢並不是罪惡,但在一個充滿不確定性的時代裡,若臺灣人被認為「就是愛錢」,是相當危險的,因為那就意味著「臺灣人是可以被收買的,收買的上限在哪裡我不知道,但我覺得這是一個國家紀律的問題」。

她進一步解釋,當臺灣人一旦被貼上「愛錢」的標籤,容易陷入的危險包括境內與境外。對於境內來說,「無論朝野哪一個政黨,他們既然認定臺灣人愛錢,為了奪取政權,可能每個政治人物都會爭相撒幣,這樣我們的國庫、後代子孫真的很可憐,會讓我擔心臺灣沒有明天」。而對境外勢力來說,當臺灣人被視作「愛錢」時,對方更可能會覺得「原來不用發起一場戰爭,收買臺灣人可能比花軍事費用更划得來」。她警告,若被外界認定可用金錢影響臺灣民意,「這可能成為一場不流血的國體改變」。

她也解釋,社會上如她,已有不少明確的拒領聲音,但制度面卻缺乏相應管道,導致實務上仍以「已領」計算,她強調,自動入帳與無法拒領之間的差異,不僅只是技術問題,還可能讓外界誤讀民意傾向。

對於有人主張以轉捐方式響應拒領,她提醒,這樣的做法「依舊是在替臺灣人愛錢這樣的印象背書」,因為即使轉捐,在政府紀錄裡仍屬「已領」。她重申,這也是她當初堅持要求增加「拒領」選項的原因。畢竟民眾若選擇入戶頭後再轉捐,最終官方統計也無法顯示出來,「國家的統計資料上就只有領跟不領」。

另外釋昭慧也感慨,她的團隊發現,網路上有不少攻擊她的輿論與AI生成影片來自境外,散布「釋昭慧不准大家領錢」的假消息。但她強調自己不求名利,「想講什麼就講什麼,被抹黑成惡棍我都無所謂」,她說出真心話,原本只是希望能讓國家更好。如今普發已成定局,她也無奈表示,「我也只能開噴、罵罵他們幾句,對吧?」